AZ-Filmkritik

"RBG": Die eiserne Kämpferin

13. Dezember 2018, 13:50 Uhr aktualisiert am 13. Dezember 2018, 13:50 Uhr

Koch Film

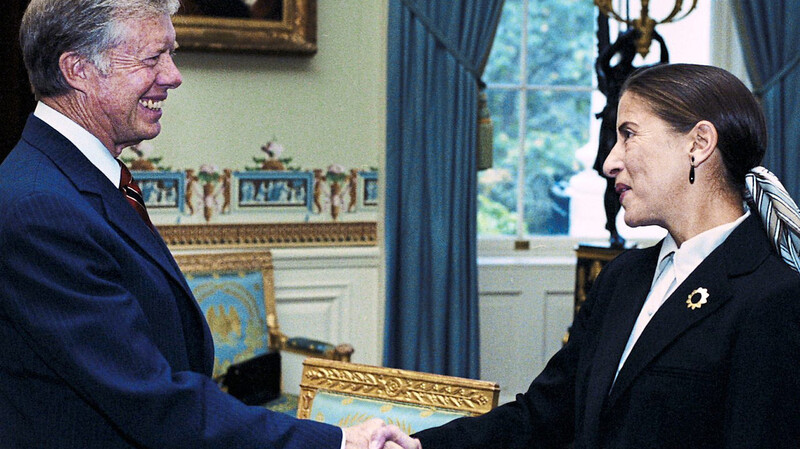

1980 ernennt Präsident Jimmy Carter Ruth Bader Ginsburg zur Richterin am Berufungsgericht der Vereinigten Staaten. Bill Clinton schickt sie 1993 an den Supreme Court.

Die Doku "RBG" zeichnet den Weg einer Ikone der Frauenbewegung nach. Die unbeugsame Richterin Ruth Bader Ginsberg kämpft auch mit 85 Jahren noch gegen Donald Trump.

Ihre Anhänger nennen sie liebevoll "the Notorious RBG", die berüchtigte RBG. Ihre politischen Widersacher beschimpfen sie als Hexe, Monster oder Zombie, junge Anhänger feiern sie wie eine Pop-Ikone, kaufen T-Shirts und Tassen mit ihrem Konterfei. Ruth Bader Ginsberg polarisiert.

Als die Richterin auf Lebenszeit am US-Supreme Court (der oberste Gerichtshof) und bekennende Gegnerin von Präsident Donald Trump wegen drei gebrochener Rippen im November in die Klinik kam, schickten sogar Atheisten Gebete gen Himmel. Es herrschte Angst, die 85-Jährige würde nicht mehr in ihr Amt zurückkehren.

Ruth Bader Ginsberg muss Donald Trumps Amtzeit überleben

Unbegründet, sie machte weiter, schon am nächsten Tag. Sie muss auch weiter machen, zählt sie doch zum Block von vier liberalen Richtern, denen nun durch die Berufung des umstrittenen Brett Kavanaugh fünf konservative Richter gegenüberstehen. Und Trump würde ihren Posten schnell mit einem ihm genehmen Juristen besetzen. Also muss sie Trumps Amtszeit überleben und stählt sich dafür drei Mal die Woche im Fitnessstudio.

Der Dokumentarfilm erzählt von ihrem Aufstieg an die Spitze, ein Weg voller Stolpersteine. Die liberale Demokratin folgte immer dem Rat ihrer früh verstorbenen Mutter "sei eine Lady und sei unabhängig". In den frühen 1950er Jahren war sie in Harvard eine von neun weiblichen unter 500 männlichen Studierenden und musste sich vom Dekan die Frage gefallen lassen, warum sie einem Mann den Platz wegnehmen will.

Ginsberg kämpfte für Frauenrechte

Trotz bester Examina erhielt sie keinen Job als Anwältin, kämpfte als eine der ersten Jura-Professorinnen für die verfassungsmäßigen Rechte von Frauen, brachte spektakuläre Fälle vor Gericht, nach ihrer Berufung 1993 durch Präsident Clinton in den Supreme Court verbuchte sie Erfolge bei der Aufhebung diskriminierender Bundesrechte und der Gleichstellung der Geschlechter.

Das Credo der kleinen Frau mit der großen Brille und strengen Frisur: "Ich verlange keine Bevorzugung für mein Geschlecht, bitte aber die Brüder, ihre Füße aus unserem Genick zu nehmen". Trotz vieler "Talking Heads" wird es in dieser Doko nicht langweilig, wenn Freunde, Weggefährten aus allen politischen Lagern oder Familienmitglieder das Bild einer konsequenten Frau und engagierten Juristin entwerfen, durch TV-Material, Fotos und Filmsequenzen mehr als ein halbes Jahrhundert persönliche und US-Justizgeschichte wieder lebendig wird.

Ginsberg selbst spricht lieber über Berufliches als Privates, nur wenn es um die Liebe ihres Lebens, um ihren Mann und Star-Steueranwalt Marty Ginsberg geht, der schon früh an sie glaubte und bis zu seinem Tod unterstützte, auch mal den Hausmann spielte, lässt sie tiefe Gefühle spüren. Eine unbestechliche Lichtgestalt im derzeit dunklen Amerika.

K: Monopol (OmU), City, R: Julie Cohen, Betsy West (USA, 98 Min.)